いざ妊娠し、これから出産を迎えるときに何にどのくらいの費用がかかるものなのでしょうか?出産を控えて経済的に不安をお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。妊娠を知ってから出産に至るまでには様々な出費がともないます。まずは何にどのくらいの費用がかかるのか詳しく見ていきましょう。

【この記事でわかること】

・出産における費用は大きく妊婦検診と入院・分娩費用の2つに分かれます

・出産における費用の種類

・出産関係の給付金について

・費用から自治体の補助金や給付金を差し引いた額を自己負担

出産における費用の内訳の2つ

妊娠から出産までの期間でかかる費用について以下、妊婦健診と入院・分娩費用と大きく2つに大別してみました。出産に関する給付制度を知る前におおよその費用感を把握し、そのうえで出産に関する健康保険の給付金制度をご紹介したいと思います。

妊婦健診

総額2万5,000円~7万円

妊娠がわかるとお母さんとおなかの赤ちゃんの健康をチェックするために医療機関での定期健診が始まります。出産までの定期検診は14回ほどになり、この検診は保険適用外となるので全額自己負担となっています。

しかし、市区町村の補助により費用は検診1回につきおよそ1,000~5,000円(その他特別な検査をする場合などは10,000円程度かかることもあります)。妊婦健診で自己負担する費用は総額2万5,000円~7万円程度となり、こちらはお住まいの地域や産院によって変わるものとなります。

とり子先輩

とり子先輩自治体からの補助があり費用負担がかなり軽くなるので助かりますよね

入院・分娩費用

入院・分娩費用 約50万円(20022年12月時点)

正常分娩の場合、分娩から退院までには入院料や分娩料の他、新生児管理保育料や検査・薬剤料、処置・手当料など色々な費用がかかります。厚生労働省の資料によると、令和元年度の出産費用の全国平均額は46万217円でした。

(出典)厚生労働省「第136回社会保障審議会医療保険部会資料」

出産にかかる費用は出産する地域、産院および出産方法によって異なりますが、正常分娩の場合にかかる病院の出産費用は大体50万円前後でそこから出産一時金42万円を引いた金額を支払います。

2023年4月から出産育児一時金が引上げになるとのことなので持ち出しが少なくなるのいいですね

今回42万円から50万円に引き上げられる予定の出産一時金についての詳細は”【社労士監修】出産育児一時金50万円はいつから?“の記事で確認できます。

無痛分娩と自然分娩の費用の違い

無痛分娩:+10~15万円

分娩方法には自然分娩の他に、麻酔で痛みを和らげる「無痛分娩」があり、原則として健康保険対象外となります。入院・分娩費用は医療機関によってさまざまです。地域にもよりますがだいたい正常分娩の費用に10万円〜15万円追加した金額というイメージになります。

出産に関する給付金制度

加入している保険制度によって支給される給付金が異なります。まず、ご自身が社会保険に加入している会社に勤務されている場合には健康保険から支給されます。一方、現在、専業主婦の場合には、旦那さんが自営業であるか企業に勤めているかで違い、自営業の場合に国民健康保険、企業にお勤めの場合には健康保険から支給されます。

出産育児一時金および家族出産育児一時金

42万円(2023年4月からは50万円予定)

出産した本人が被保険者となっている健康保険または、国民健康保険から、出産育児一時金として42万円の給付があります。また健康保険の被扶養者の場合も家族出産育児一時金として同額が給付されます。なお、出産育児一時金は健康保険であっても国民健康保険であっても変わらず支給されます。

双生児の場合の一時金

84万円

出産育児一時金は、出産した人数分だけ支給されます。例えば双子であれば42万円×2人分の84万円となります。

出産育児一時金の手続き方法

出産育児一時金を受け取る方法には、直接支払制度と受理代理制度という2種類の制度があります。多くの医療機関は前者の協会けんぽ等から医療機関などへ直接出産育児一時金を支払いをする直接支払制度となります。

ただし、医療法人によっては直接支払制度を使うことができないケースもありますので直接支払制度に関して事前に確認しておくとよいでしょう。直接支払制度を使えば被保険者は出産費用のなかから、出産育児一時金の金額を超えた金額のみを医療機関等に支払えばよく、出産する方が大きな費用を負担しなくてもよい制度となっています。

出産手当金

産前産後の約3か月の月給の2/3

出産手当は産休中の生活保障という位置づけで産前産後の約3か月間(計98日分)の産休中に月給の2/3が健康保険から支給されるとイメージしておくとよいでしょう。出産手当は出産されるご本人が社会保険に加入している企業に勤務している方のみで、旦那さんの会社の健康保険の被扶養者や旦那さんが自営業で国民健康保険に加入されている方には出産手当金の制度はありません。

被保険者が産休を取得し、産休中に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として生活保障の位置づけである出産手当金が支給されます。なお、出産が予定日より遅れた場合にはその遅れた期間についても出産手当金が支給されることとなります。

帝王切開の費用について

+20万円~24万円(早産加算含む)

帝王切開の場合は、自然分娩の費用ににプラスして手術費用がかかります。帝王切開の場合、手術にかかる費用は診療報酬点数で計算され一律です。緊急帝王切開は22万2,000円、選択帝王切開は20万1,400円(2020年時点)となっており、32 週未満の早産など複雑な場合は2万円が加算されます。また、自然分娩よりも入院期間が長くなるためその分入院費の負担が大きくなりますので、帝王切開の場合、費用は総額で60万円~70万円ほどとイメージしておくとよいと思います。

帝王切開は出産育児一時金もらえるの?

帝王切開の場合も自然分娩と変わらず出産一時金がもらえます。出産一時金は現在42万円ですが2023年4月から50万円に引き上げる予定です。なお、出産育児一時金については、直接支払制度を利用できる医療機関では、退院時に病院の窓口で出産一時金を超えた金額のみを支払うだけで済み、出産後の申請は必要ありません。出産一時金よりも出産費用の方が少なかった場合は、出産後に加入している協会けんぽ等や市区町村に申請することで差額を受け取ることが可能です。

帝王切開で医療費が高くなってしまった場合は、「限度額適用認定証」を病院に提出することで高額療養費制度を利用できます。退院時に高額療養費を超えた分のみを支払えば済みます。帝王切開をする予定の方は事前に「限度額適用認定証」を申請しておくとよいかとおもいます。

詳しく知りたいです

限度額適用認定証は病院に分娩の予約をするときに帝王切開や長期の管理入院の場合、費用が高額になってしまうので事前に限度額適用認定申請についてあくまで推奨という形ですがお知らせをしてくれる病院が多いと思います

ふむふむ

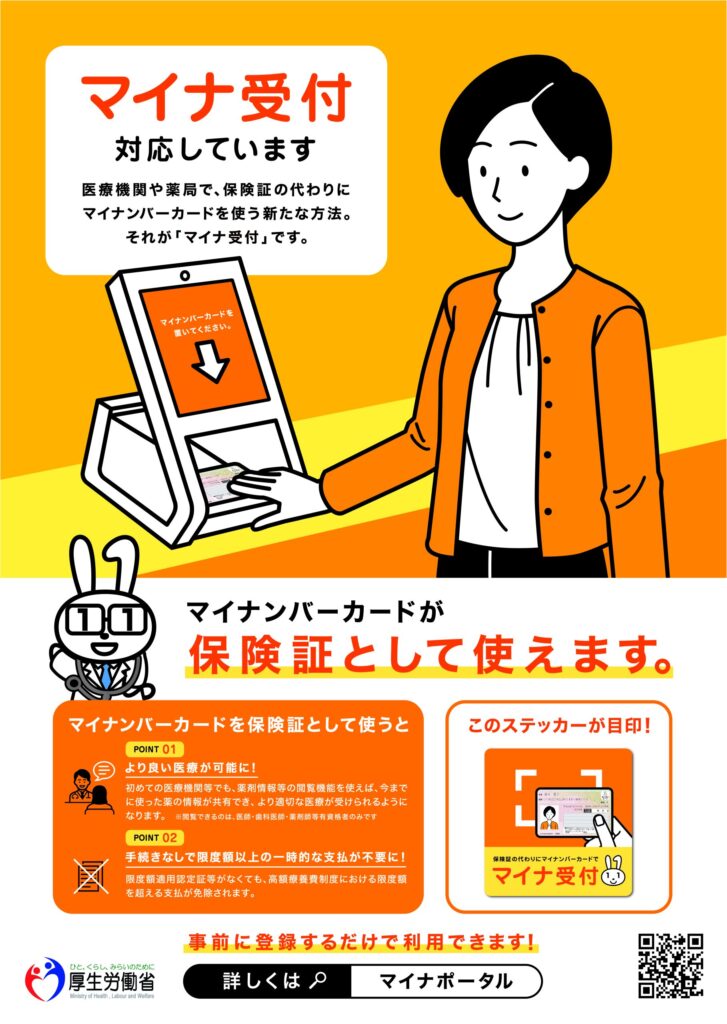

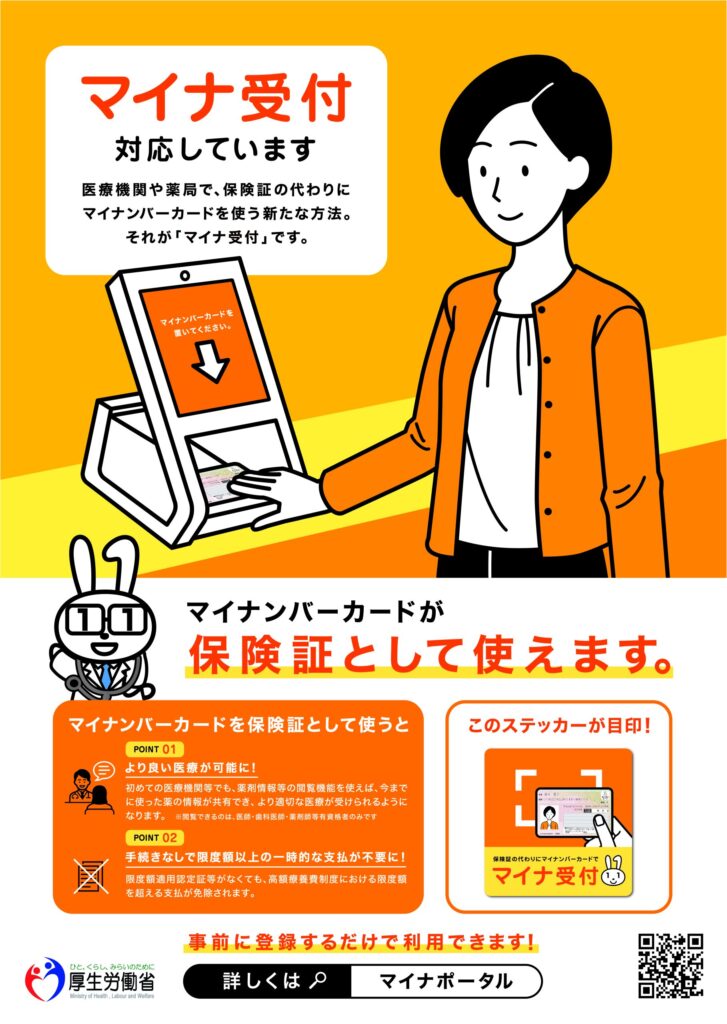

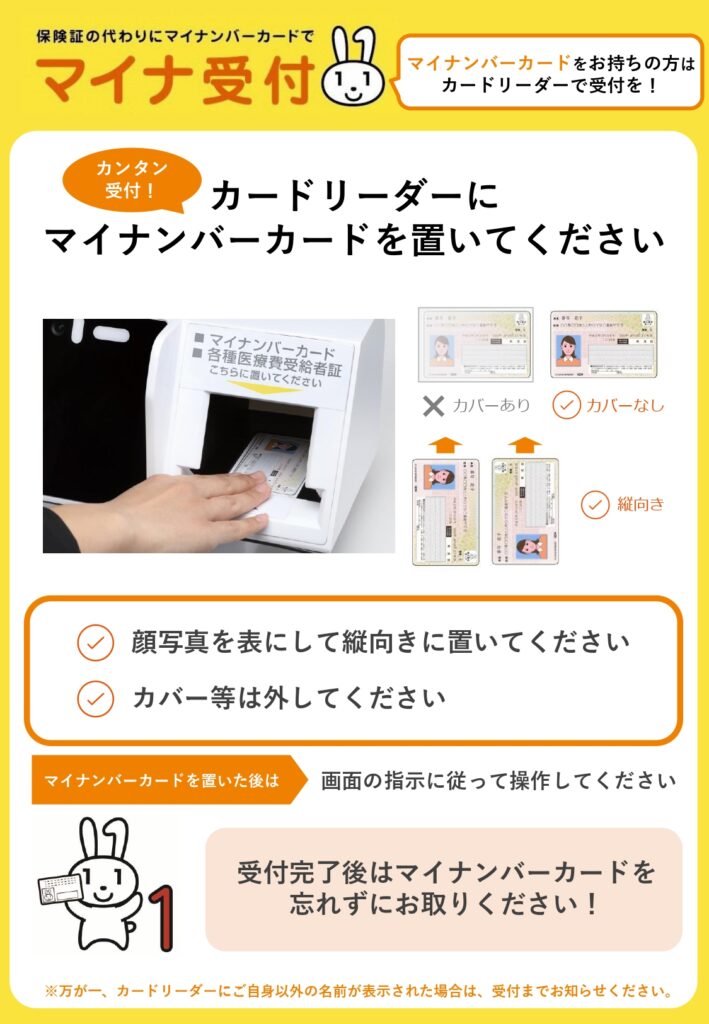

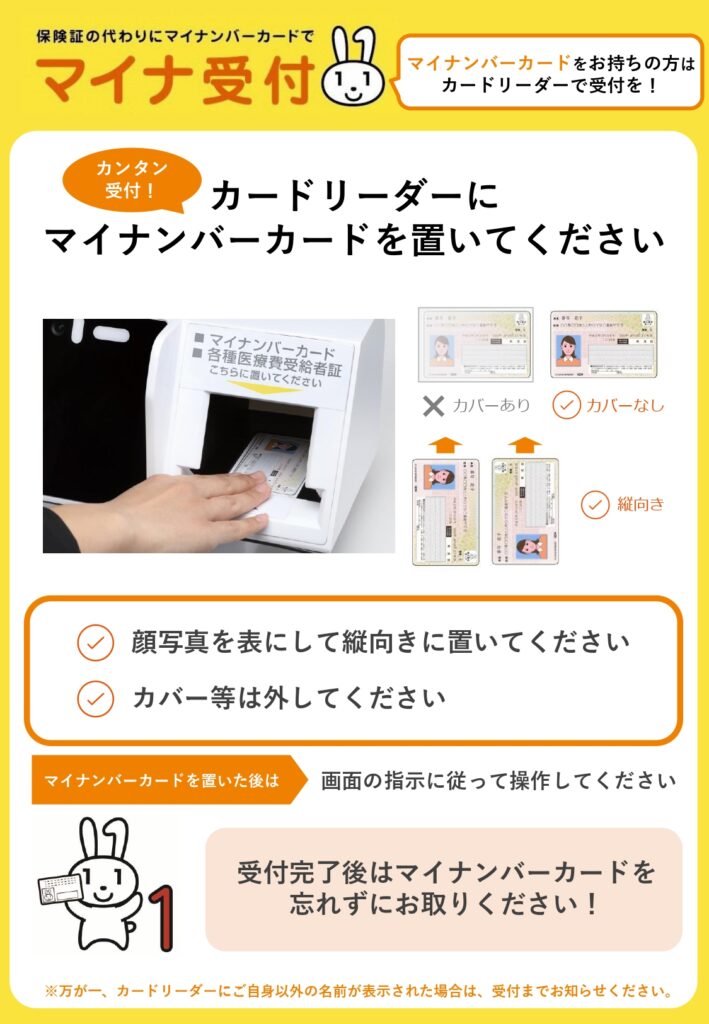

限度額適用認定証の申請についてはマイナ受付対応の病院であればマイナンバーカード付の保険証を使うことで限度額適用認定証の提出がなくても自動的に限度額を超える支払いが免除されるようになったのでとても便利です。下記のマイナ受付対応の病院がふえてますので事前に確認してみてくださいね

会社勤めをしている場合は協会けんぽに会社が手続きをやってくれるので助かるのですが、パパさんが自営業の場合などは国民健康保険なので自分でお住まいの市(区)役所に手続きをしなければなりません。出産間際でなかなか大変ですよね

慣れない事務手続きの負担が軽くなるのはいいですね

そのときの赤ちゃんの状態によっては緊急で帝王切開をしないといけない可能性もあり得ます。なのでもしもの場合も考えてマイナ受付を希望する人は出産前に準備しておくとよいかなと思います

詳しく知りたい方は以下の厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

まとめ

現在の日本では出産育児一時金はどの医療制度に加入していても全員受けることができます。一方、出産手当金に関しては出産する方ご本人が会社勤めをしていて健康保険に加入していることが要件の制度となり、社会保険料も免除となりますので出産手当金があることもあり生活保障として非常に心強い給付といえます。

出産に向けて準備する費用について一般的な病院で無痛分娩などを選択しない場合などは15~20万円程度、また無痛分娩の選択や万一の急な帝王切開などを想定すると50~60万円弱あれば安心なのかなと思います。

特に男性は出産費用は国から出産一時金がでるからそこまで自己負担はないのかなと女性が考えているより少し簡単に考えてしまってもしものことまで想定していない方も少なくありませんので、だいたいの出産費用のイメージをご夫婦で共有しておくとよいかと思います。

特に東京、神奈川、埼玉、千葉の病院の入院を含めた出産費用が出産一時金を大幅に上回る病院が多いので病院を決める段階で事前に調べておいて準備をすることをお勧め致します。

コメント